日本で、いや世界で最も愛されている作家の一人

村上春樹さん!

実は村上さんはギリシャにしばらく住んでいたこともあるという、ギリシャ通の作家さんでもあります。

そんな村上春樹さんのエッセイ

『雨天炎天』

この本は、

「ギリシャ・トルコ辺境紀行」

という副題が付いていて、

ギリシャ正教の本山アトス山を訪ねた時のことが書かれているんですよ!

本日はこのエッセイをご紹介します!

男三人のアトス山詣で

さて、本日ご紹介する

村上春樹さんのエッセイ

『雨天炎天』

この本の中では、村上春樹さんが男性しか入ることができないという、

ギリシャ正教の総本山であるアトス山

を訪れた時の様子が書かれています。

村上春樹さんがこのアトス山を訪れたのは、1988年の9月のこと。

この時期に村上さんはちょうどヨーロッパに滞在中で、ギリシャにもしばらく住んでいました。

その際に、アトス山まで足を伸ばしてみたようです。

この時期のギリシャ滞在については、

エッセイ「遠い太鼓」にも詳しく書かれています。

*エッセイ『遠い太鼓』について詳しくは、こちらの記事もご参照ください!

この本に書かれているヨーロッパ・ギリシャ滞在の際には、村上さんは奥様と二人で回っていたようですが、

このアトス山詣での際には、「カメラの松村君と、編集のO君」という男三人で回っています。

それはなぜかと言うと、

ギリシャ正教の聖地・アトス山には、女性は入ることができないから!

ですので、私イレーネも一度も行ったことがないので、興味津々でこのアトス山詣での体験談を読みました。

でも、残念ながら奥様はご一緒できなかったということで、その間奥様はちょっと寂しいですよね。

このアトス山の女性立ち入り禁止について、村上さんご本人は、こんな風に書いています。

僕の個人的感想を言わせてもらえるなら、女が足を踏み入れることのできない場所が世界にひとつくらいあったっていいじゃないかと思う。男が足を踏みいれることのできない場所がどこかにあったって、僕はべつに怒らない。

ん〜、まあそうですけどね。

昨今のジェンダー差別に敏感な世論からすると微妙な論調かもしれませんが、

まあ、アトス山の場合は1000年以上という壮大な歴史を踏まえてのことですので、これを変えようという話は多分現在でも出てきていないと思います。

というわけで、男三人のアトス山詣でが始まります!

でも結果的に、アトス山詣ではとってもハードな旅になって、奥さん行かなくてよかったかも!

アトス山とは?

さて、この本で村上春樹さんが訪れているギリシャ正教の聖地

「アトス山」

って、一体どんなところなのか??

日本ではあまり知られていないので、ピンとこない人も多いかと思います。

このアトス山については、村上さんご本人も次のようにご紹介していますよ。

アトスはこちらがわの世界とはまったく違った原則によって機能している世界なのである。その原則とはつまりギリシャ正教である。この土地はギリシャ正教の聖地であり、人々は神に近づくためにここを訪れるのである。だからこそ、この土地はギリシャの国内にありながら、宗教的聖地として完全な自治を政府から認められているわけである。

ということですので、そう、ギリシャ正教の聖地・アトス山は、今もギリシャ国内であっても完全な自治の、宗教的特区となっているのです。

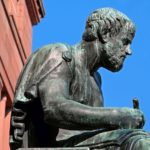

アトス山は、ギリシャ北部のハルキディキ半島にあります。

そう、古代ギリシャの大哲学者・アリストテレス生誕の地、スタゲイラの近くですね。

*過去記事ご参照ください

この一番東の半島全体が、アトスの神聖な領域となっていて、世俗世界からは切り離されて存在しているのです。

このアトス半島に、修行僧たちが住む修道院が点在していて、聖地を構成しているのです。

その修道院の数、20。

そこに住む修行僧の方達は、今もおよそ二千人だそうです!

村上さんはこうも書いています。

アトス半島には現在のところ二十の修道院が存在し、約二千人の僧がそこで厳しい修行を積んでいる。彼らは修道院が創設されたビザンティン時代とほとんど変わらない質素な自給自足の生活をつづけながら、神に近づかんがために日夜祈りをつづけている。

ということで、アトス半島の切り立った土地に、へばりつくように修道院が建てられていて、その光景は確かに神聖な空気を感じさせるものです。

こういった宗教的な土地ですので、現在でも通常の観光旅行はできません。

外国人が、しかも異教徒がアトス山に入るためには、特別ビザを発給してもらって、しかも滞在期限は3泊4日しかありません。

厳しい入山条件ですが、それでも異教徒が入れてもらえるだけでもありがたいのかもしれません。聖地ですからね。

この4日間の間に、村上さんたち一行は、アトス半島先端部を徒歩で回ったのですから、それは確かに大変だ!

ハードなアトス詣で!!

この滞在の間、村上さんたちは、

「アトス三点セット」(ギリシャ・コーヒー、ルクミというお菓子、ウゾーというお酒)

に旅の疲れを癒してもらったり、

*ルクミ (トルコの「ロクム」、英語で言う「ターキッシュ・デライト」)

旅の途中で大雨に降られて全身びちょびちょになったり、

(ギリシャで大雨なんて、なかなか無いのでは? 私は一度もそんなに雨に降られたことは無いなあ)

切り立った崖を這いつくばるように進んだり、

しまいにはカビ付きのパンを食事に出されたり、

と、なかなかに大変な思いをしながら、アトスの修道院をめぐっていきます。

最初に立ち寄ったスタヴロニキタ修道院

by Thodoris Lakiotis

親切な修道僧マシュー君がいたカラカル修道院

by SKoikopoulos

ご飯のおいしかったラブラ修道院

by Mätes II.

など・・・

こうして写真を見ているだけでも、こんな一千年以上前からの世界が現在も存続しているなんて、なんとも不思議な気分に襲われてきます・・・

まさに、ギリシャの神秘!

こんな不思議な雰囲気の中を、村上さんは旅されたのですねえ。

男性なら一度はどうぞ!

そんなふうに、なかなかに大変だったアトス山詣での旅ですが、

村上さんの文章を読んでいると、どうしても一度この目で見てみたいなあ、

という思いがふつふつと湧き上がってきます。

村上さんご自身も、これだけ大変な思いをした旅だったのに、旅を終えるとこんなことも書いていました。

でも何日かたつとアトスが不思議に恋しくなった。実を言うと、この文章を書いている今でもなんとなくあの場所が恋しい。そこで暮らしていた人々や、そこで見た風景や、そこで食べたもののことがものすごくリアルに目の前に浮かんでくるのである。そこでは人々は貧しいなりに、静かで濃密な確信を持って生きていた。そこでは食べ物はシンプルだけれど、いきいきとした実感のある味をたたえていた。

う〜ん、そうか、

「濃密な確信」

かあ・・・

こうやって、今日本は一見便利で豊かな暮らしを享受しているけど、そう言われてみると・・・

自分には「生きている確信」なんてないなあ。

自分には「確固として信じているもの」もないなあ。

ちょっと寂しい気もするけれど。

それの真逆にいるのが、貧しい生活をしながらも、神という絶対的な確信を持って生きている修行僧の人たちなのかもしれない。

アトス山は人にそんなことを実感させられる土地なのですね。

ああ、一度行ってみたい、自分が男だったら・・・

男性の皆さんは、ぜひ一度はこの奇跡のような聖地・アトス山を訪れてみてはいかがでしょう?

行きたくても絶対行けない私から見たら、行かないなんてもったいないですよ〜!

後半は21日間トルコ一周

そして、この本は

「ギリシャ・トルコ辺境紀行」

という副題が付いていている通り、

前半はギリシャ正教の本山アトス山を訪ねた時のことが書かれていますが、

後半部分は

トルコに入って車でトルコ国内一周旅行をした時のお話!

黒海沿岸のギリシャ神話の舞台となった土地にも行っていて、

このトルコ編もすごく面白いんですよ〜

この後半のトルコ編でも、

またまた奥様は一緒ではなく、再びカメラの「松村君」と一緒に旅に出ています。

それというのも、

3週間かけて、トルコの外周を車で回る

という壮大な旅行計画だったから。これは結構、大変な旅だったのではないでしょうか。

ですので、奥様の体を気遣って、ご一緒では無かったんだと思います。

というのも、トルコはぐるりと回るには、とてもとても大きな国なのです。

地図で見ても、周辺国とのサイズ感の違いを実感していただけると思います。

このでっかい国の外周をぐるっと回るなんて、普通の旅行者はまずしません。

行ったことある人がいたら、ぜひお話を伺いたい、というくらい。

ですので、この村上さんの旅行記は、めったに聞けないお話が満載で、とてもとても面白いものでした。

黒海沿岸とギリシャ植民市

そんな村上さんのトルコ一周旅行で、

私が特に興味を惹かれたのが、

トルコの黒海沿岸

を回った時のこと。

現在、黒海周辺は幾つかの国々の国境が連なる地域ですが、

実は古代からギリシャ人が植民都市を作って定住していた地域でもあるのです。

黒海の真ん中に飛び出ているのは、ウクライナかロシアか?で大ニュースになったクリミア半島。

ここも、古代からギリシャ人が住んでいたところです。

「〜ポリ」という地名がいくつか残っていますが、これはギリシャ語の「ポリス(都市)」という名前の名残りですよ〜!

あれれ? 「メデイア」の結末が?!

そして、この黒海沿岸地域では、

トルコ国内の東端に当たるところから、現在のジョージアにかけてが、

ギリシャ神話に登場するコルキス王国のあったあたり

なのです。

このコルキス王国は、

ギリシャ神話の魔女・メーデイアの出身地!

村上さん自身も、この地を訪れて、こんな風に書いています。

このあたりはイアソンに率いられたアルゴ人たちが黄金の羊を求めてやってきたことで有名なコルキス王国のあった土地である。イアソンはここで王女メディアに見初められて、彼女の手引きによって羊を手に入れ、無事ギリシャに帰還する。しかし悲劇「王女メディア」でご存知のとおり、イアソンは後に栄達のためにメディアを裏切って他の女に走る。国を捨て、夫にも捨てられたメディアは異郷の地で非業の最期を遂げることになる。

う〜ん、さすが、村上さんの文章は流れるような美しさ。

でもよく読んでみると・・・

あれれ? ちょっとおかしいぞ??

「アルゴ人」?

これって「アルゴー船の乗組員」って意味で使ってるのかな〜?

「アルゴ人」というと、「アルゴ」という国かなんかがあるみたいに聞こえるけど・・・

一般的には「アルゴ人」とは言わなくて、「アルゴ船の乗組員」と言います。

*アルゴー船については、以前こちらでも書いてあります

そして、ギリシャ神話で有名な

「王女メディア」

についても書いてくれてあるのですが、

メディアがコルキスの王女だったところ、夫のイアソンがメディアを裏切って他の女に走ってしまったところまではいいのですが・・・

「夫にも捨てられたメディアは異郷の地で非業の最期を遂げることになる。」

って、書いてますけど・・・

あの〜 メディアは死にませんけど・・・?

エウリピデスの悲劇「メディア」では、イアソンがメディアを裏切ってコリントス王の娘と結婚したために、

怒ったメディアは復讐を決行し、コリントス王と娘を毒薬で殺し、

しかもイアソンとの間に生まれた子供二人も殺してしまいます。

そして犯行がばれた後は、竜の車に乗ってアテナイへ逃走するのです。

そう、メディアは、恐ろしい復讐を成し遂げ、しかも堂々と逃げおおせる、タフな女なのです!

エウリピデスの悲劇ではここまでですが、

その後のメディアについては、アテナイでアイゲウス王と結婚し、子供も生んだ、という伝承が残っています。

しかも、最後は密かに故郷コルキスに戻って父を助けた、という伝説もあるくらい!

恐るべし、転んでもただでは起きない女、メディア!

というわけで、メディアは「非業の死を遂げる」どころか、たくましく生き延びているのですよ〜!

*「メディア」については、こちらの記事でもご紹介しています。

大冒険のトルコ一周!

というわけで、一部「あれれ?」というところはあるものの、

この村上さんの本のメインはギリシャ神話を紹介するものではないのでご愛嬌!

それよりも、

車でトルコの広大な土地をめぐり、現地の人たちに親しく接していく旅行記は、文句なく面白いです!

こんなふうな旅行をしたことがある人自体、ごくごく稀だと思いますよ!

そして現地の人たちとのふれあいも、すごく面白いです!

私もトルコを旅行したことあるのですが、本当に現地の人たちは親切なんですよね〜

そんなのんびりしたエピソードも満載で、読むとほっこりします。

前半のアトス山もうでに負けないくらい、この後半のトルコ一周も面白い!!

このエッセイ、まだ読んでいない方は、ぜひ一度読んでみてくださいね!

一冊合わせて、これまで知らなかったギリシャ・トルコの姿を垣間見ることができますよ!

オススメです!

*この記事が気に入ったら、こちらもどうぞ!