現在行われているオリンピックは、

古代ギリシャの「オリンピア祭」(=古代オリンピック)の伝統を引き継ぐものなんですが、

現在も行われている競技種目の

幅跳び

も古代から引き継がれたものの一つ。

しかし、同じく古代から引き継がれているレスリング、ボクシングなどの競技種目については、

どうやってこれらの競技を戦っていたのか、資料が残っていてかなり分かっているのですが、

幅跳びについては、現在では古代のルールが失われてしまって良く分かっていないのです。

そんな謎に包まれた古代の幅跳びについて、簡単にご紹介しますので、

興味のある方はぜひ読んでいってくださいね!

古代オリンピックの幅跳びはどう跳んだ?

現代でもオリンピックの競技種目である

幅跳び競技

多くの方が一度は目にしたことがあるかと思います。

助走からのダイナミックなジャンプは、人体の力の可能性を感じさせてくれる、見応えのある競技ですよね!

現代の男子の幅跳びの世界記録は、

8m95

という、1991年にアメリカのマイク・パウエル選手が記録したものが、長らく世界記録に君臨しています。

この幅跳び競技、基本的には遠くへ飛ぶだけですから、

古代オリンピックでも同じようにやってたんでしょ?

と思う方もいるかもしれませんが、実は・・・

古代の幅跳び競技はどうやって行われていたのか、現在でも謎に包まれています

なぜかというと・・・

古代の幅跳びの最長記録は、ファウロスという選手の

約16メートル!!

(古代の計測単位で55プース)

選手が着地する砂場が15メートルしかなかったので、

ファウロスはこれを飛び越えて着地して、足を骨折しちゃったんですって。

そんなバカな!

現代でも8m95が最高なのに!?

一体どうやって、そんな距離を飛んだの?!

というわけで、その実施方法について、議論になっているのです。

古代の幅跳びは三段跳び?

そんな異常な跳躍記録を持つ古代の幅跳び、

一体どうやってそんなに長い距離を飛ぶことができたのでしょう?

考えられる可能性としては、

1)助走も記録に入っていた (スタート地点から計測するわけね)

2)3段飛びだった (一回の跳躍で16メートルは無理だからね)

3)5段飛びだった (助走なしで15メートル飛ぶにはこれしかない!)

などなど。

でも、古代の競技を撮影したビデオが残っているわけじゃなし、

競技についての詳しい記録がないので、これ以上はよくわからないのです。

一体どうやって、16メートルも飛んだのか?

いや、本当に一回で16メートル飛べる人がいたら、ぜひ見てみたいですけどね!

まさに鳥人間!

手に重しを持って跳んでいた?!

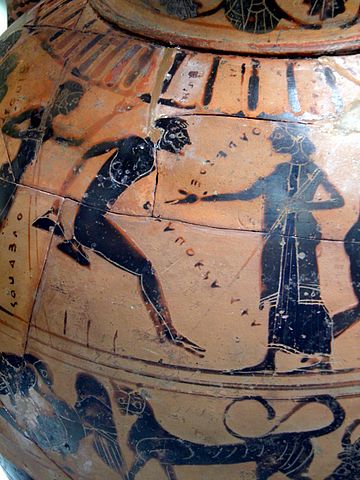

そして、古代の幅跳び競技の実施方法のもう一つの謎は、

選手が両手に持って競技したと伝わっている

競技用の重り

があることです。

「ハルテル」

と呼ばれる、だいたい1.5キロ〜2キロくらいの重しを持って飛んでいたようです。

これがあるから、実際どうやって幅跳びを競技していたのか、余計わからなくなるんです。

現代みたいに、助走でトップスピードに入る選手たちにとっては、両手の重りは邪魔でしかない!

こんなん持ってたら、走りにくいに決まってますからね!

だから、助走があったなら、重しは使わなかったんじゃないか、と考えられるわけです。

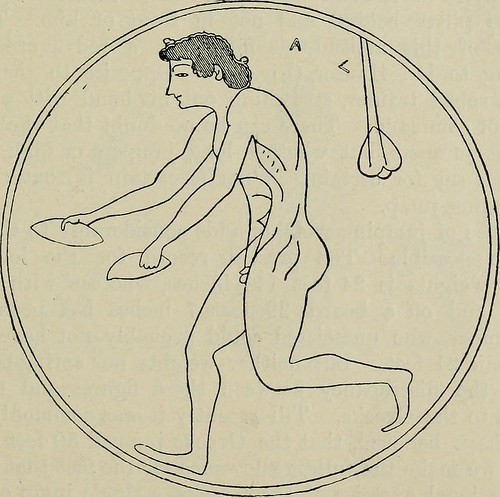

古代の競技の模様を描いた壺絵を見ても、選手の両足が揃っている。

そう考えると、古代の幅跳びは助走なしで、

止まった体勢から、「ハルテル」を振り上げて、その反動を利用して遠くへ飛んだんじゃないか?

というのも、一つの有力な説なのです。

まあでも、練習すれば、「ハルテル」を持ったままでも、助走して飛べたのかな?

などなど、まだ疑問はつきませんけどね。

古代の競技の模様のビデオがあったらよかったのに!

幅跳びはシンプルだけど奥の深い競技!

というわけで、

古代ギリシャで行われていた古代オリンピックから引き継がれてきた幅跳び競技ですが、

古代オリンピックで行われていた幅跳びは、

どうやって飛んでいたのか、実はよく分かっていないんですよ

というお話でした。

これまで、オリンピックで幅跳び競技を観戦していても、

幅跳びなんて、遠くに飛べばいいんでしょ?

と思っていたあなた!

違います。

シンプルに見えて、いろんな技術を駆使して遠くへ飛んでいるのです。

そのため現代では、その古代オリンピックの技術はもはや伝わっていなくて、

再現することが難しいのですね。

次にオリンピックで幅跳びを観戦するときには、

そういう選手たちの一瞬にかける努力を、想像しながら見ていただけると、

きっと観戦の楽しさも倍増することと思います!

その時にはぜひ古代からの歴史を一緒に思い出してあげてくださいね!

この記事に興味を持った方は、こちらの記事も合わせてどうぞ!